作者:张小兰

|

2016“东方文化研究计划”邀请了荷兰著名历史学家包乐史(Leonard Blussé)参加,他于2016年10月9日启程来华,10月10日至21日在华参加本项目,之后赴厦门大学活动,11月7日离开厦门。

作为2016年文化部“东方文化研究计划”学者访华项目的受邀外国学者,年届七旬的荷兰著名历史学家包乐史先生,于2016年10月10日如期抵达北京。此次中国之行,不但达成了他本人走访中国第一和第二国家历史档案馆,走访北京大学、复旦大学、南京大学和武汉大学,与中国历史学者面对面交流的心愿,而且他在复旦大学访问时,还提出召开莱茵河与长江历史文化比较研讨会的全新倡议,这一倡议很快得到了中国对外文化交流协会的支持,也得到了中外著名河流学者的积极相应。在各方的积极促成下,由中国对外文化交流协会和上海复旦大学主办,中国文化传媒集团对外文化传播中心和复旦大学中华文明中心、江苏省文化厅等承办的“首届莱茵河与长江历史文化比较学者交流活动”,于2017年10月25日至31日在中国上海举办,成为“东方文化研究计划”一个闪亮的创新活动。

|

| 包乐史教授 |

一、包乐史其人

记得2015年12月24日,笔者第一次在包乐史教授荷兰的家里见到他、邀请他参加“东方文化研究计划”学者访华项目时,他就用坚定的语气告诉笔者:“我不是汉学家,我是历史学家。”

的确,“东方文化研究计划”学者访华项目的邀请对象,是区别于汉学家的国外著名学者,而那些以中文为生,包括主要成就为翻译中国著作的翻译家,不在“东方文化研究计划”学者访华项目的邀请范围之内。包乐史在中国历史文化研究领域以研究华侨史著称,其成就几乎无人能够超越。

在2015年12月的那次拜访中,笔者得其赠送的亲手签名图书《苦涩的结合——十七世纪荷兰东印度公司的一出离婚戏剧》。通过该书生动的文字和治史精神,以及在包乐史教授家中拜会的点滴回忆,可以约略对这位受邀参加“东方文化研究计划”的莱顿大学中国研究学者其人其貌管窥一斑。

(一)著作获“金猫头鹰”奖

包乐史先生的英文原创著作《彼特先生的新娘》,1998年一经面世,就好评如潮,一举荣获了荷兰非小说类作品“金猫头鹰”奖。该书于2009年被译成中文出版,取名《苦涩的结合——十七世纪荷兰东印度公司的一出离婚戏剧》。此书采用的是法国年鉴派微观史学的方法,讲述的是发生在黄金时代17世纪荷属东印度公司一个女人为了保卫自己的财产同擅长投机的半路丈夫艰苦抗争的故事。据记载,在17世纪的荷兰,很多远航到荷属东印度群岛的投机者,往往采用娶一个富有寡妇的手法来迅速致富。《苦涩的结合——十七世纪荷兰东印度公司的一出离婚戏剧》主人公约翰•彼特,一个落魄律师,也奉行此道,娶了资产丰厚的女商人——科尼莉亚•凡•尼恩鲁德为妻,并且力图控制其财产,女主人公不得不展开了长达15年之久的顽强抗争。根据当时的荷兰法律,妇女的地位很低,婚姻中的家庭财产由男人支配。在这部讲述复杂痛苦的婚姻悲剧的书中,穿插了大量有关17世纪妇女地位的细节,旁征博引,生动地描绘了当年的社会生活内容、东印度公司的各种商业政策以及一幅黄金时代荷兰海外扩张的画卷。

成功采用法国年鉴学派的微观史学研究法写作此书,也从一个侧面反映了包乐史十分擅长此类史学研究的方法。作为一个历史学家,包乐史可以使用荷兰语、法语、英语、德语、汉语、日语、西班牙语和印尼语等多种语言进行阅读和对话,300年前他的祖先从法国迁居荷兰的家族历史,使得包乐史从小学习并精通法语,其与法国相关的学术渊源自然也很深厚。

《苦涩的结合》一书语言生动,对人物的白描惟妙惟肖,具有文学作品的可读性,但却是一部严谨的历史学著作。包乐史认为,“作为一个历史学家,不能随意往书里添加对话,尽管历史资料的诸多的局限诱使我拉长故事的篇幅。”从本书英文版前言可以看出,这本书的写作过程一定是寂寞的。包乐史说,直到写作《回归厦门》这部描写旅居中国的一位华裔印尼老太太的传记时,才发现“对于一位记录当代人物的传记作者来说,不仅能与他所写的对象共同讨论,而且还能因为曲解素材受到其责备是多么的令人精神振奋。然而,假如你正在记述的是生活在300多年前的人物,所有上述的事情就不可能发生。在这种情况下,你能做的只有独自领会”。

包乐史曾经独自进行过环球航海,也和别人一起乘小艇航海。他喜欢做一名水手,强壮的体魄和坚忍不拔的意志,在他的身上有明显的显现。也许吃的苦太多,也许航海时孤独寂寞太久,他说自己已经不太会哭泣了。他记得自己的最后一次哭泣,是年轻时从旧居搬迁到新居的时候,告别美好过去的百感交集的眼泪,从他坚强的脸上流了下来。

(二)荷兰船业大亨的后代

在安排包乐史此行的日程时,我们特别安排了在上海的一个周末下午赴“董浩云航运博物馆”参观的活动。董浩云是香港第一任特首董建华的父亲,曾是世界七大船王之一的中国船王。这一安排的灵感来自于去年我和中国驻荷兰大使馆文化处的杨晓龙主任与崔卿先生一起到包乐史的家中拜访。包乐史此次中国之行,得到了中国驻荷兰大使馆的大力支持。在包乐史家里,他提出的所有希望,在他的“东方文化研究计划”中国之行里都全部实现了。

航海带给包乐史的很多很多,包括他毕生致力的华侨史研究,起因也是航行到印尼的时候,发现了珍贵的独家历史文献《开吧历代史记》。在包乐史教授家,我们惊讶地看到满墙珍贵的年代久远的以帆船为素材的水彩画、钢笔画、蚀刻版画和油画。那些画中的帆船,似乎表明着包乐史对自由生活的喜爱和志在四方的胸怀。包乐史的祖辈是荷兰船业大亨,家中曾拥有12艘海船,这些大船在荷兰的黄金时代,一次次远行到东南亚国家,也多次到达当时的香港。那时在香港,有几位中国画家靠画帆船谋生,他们将自己画的外国帆船写生画,卖给外国帆船上的人挣钱。一些画被带回荷兰,被包乐史的祖辈收藏,一直流传到包乐史这一辈。

包乐史1946年出生在荷兰多德雷赫特市,距离他目前的阿姆斯特丹住所仅110公里之远。他现在住的这幢老房子并不是他家的老宅,但也有上百年的漫长历史。我们在这座房子里看见的全是很老的物件,其中也有来自中国和印尼的华侨用过的皮影、牌匾和年画,基本都是他从多德雷赫特市的包家老宅中搬过来的。那些看上去顶天高的古旧书柜,是包乐史的父亲从爷爷、爷爷从曾爷爷那里一代代继承下来的。包乐史说,这些老书柜今天不会有人要了,因为它们实在是太高了,现在的房子层高只有两米多,这些老书柜如果不是至少三四米层高的房子,根本放不下。和两三百岁高龄书柜相伴的,是数量巨大的各类书籍,仅中国的繁体线装书就多得不可胜数。说实在的,在这位能够自如阅读中国繁体古书的荷兰学者面前,我们作为中国人多少感到有点惭愧——我们对学习自己文化所下的功夫实在是太少了!

包乐史说,做商船生意的先祖曾拥有自己的航运公司,并且从18世纪开始经营出版社和报社,他们的家族是属于那种有钱也有文化的家族。优越的生活条件,使得包乐史性格开朗,做学问可以随心所欲。说起“华侨”一词,祖上有法国血统的包乐史笑称自己是“法侨”。因为有个走南闯北、自称会讲中文的外公,包乐史从四五岁起就开始对中国、对南洋的华侨产生了兴趣,虽然后来学会了中文的他,发现当时自称会中文的外公总是糊弄他的那句中文“八嘎国嘎”,并不是什么真正的中文,但包乐史自己学习中文的努力却一发而不可收,成为了今天名副其实的华侨史专家和“中国通”。包乐史还兴致勃勃地介绍了他的家族曾经的航海经历。

从第一次见面,到后来陪同他在中国访问,包乐史对中国南方特别是江南的兴趣,远远比对中国北方的兴趣更加浓厚。包乐史开玩笑地说,我们是“南方的流氓”——他们在莱茵河以南长大,那里的气候、环境和历史变迁,与中国的长江流域非常相似。

“我对江南文化更有兴趣,江南文化与黄河文化有点不一样,在中国历史上也是如此。在欧洲也是如此。”包乐史对笔者说。

包乐史翻译了一本书,他劝我们一定要去看荷兰国家博物馆,因为那里有一个“亚洲在阿姆斯特丹”,有很多文物、很多史料。

“我年轻的时候,家还在多德雷赫特,那可是荷兰最富裕和古老的城镇。祖先的船很早前去过中国,那时家里有12条大船环行世界。航行挣了钱,买了一片地,记得我家还在那片属于自家的土地上挖了一口井。我的外祖父从印尼回来,我母亲出生在新加坡。记得外祖父时常拿了报纸,叼着雪茄,吐着烟圈,向我炫耀他的中文,我很崇拜他,也盼望自己能够早点学会中文。我的祖上是法国人,我们是‘法侨’,父母两边都是300年前从法国过来的,信基督教,一直到现在我们家里还继续讲法文,在阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙,有讲法文的教堂。”包乐史说。

(三)华侨史的专家

在200多年前(1800年左右),有一个华人住在雅加达,作为巴达维亚(雅加达)最有权力和钱的家族,拥有这个文献——《开吧历代史记》,文献本身是中文的,是很特别的华侨档案。航行到印尼,包乐史很意外地得到了这批史料,从此踏上了一条研究海外华侨史的道路。2014年开始,包乐史与厦门大学合作,开始整理这批文献。他还参照使用荷兰东印度公司的档案馆的资料一并进行研究。目前,美国康奈尔大学和莱顿大学保留着这批文献资料。

或许连包乐史自己也没有想到,2016年8月23日,他荣获了第十届“中华图书特殊贡献奖”。26岁成为汉学博士,40岁获历史学博士学位,曾执教莱顿大学、哈佛大学和普林斯顿大学的包乐史教授,在华侨史研究方面深耕细作,他将被忽视、被误解的海外华人从散乱的史料档案中整理挖掘出来,著有《奇怪的伙伴》、《中荷交往史》、《十七世纪初西方对西爪哇华人社会的印象》、《北大年的华商》、《荷兰东印度公司时期中国对巴达维亚的贸易》、《巴达维亚华人与中荷贸易》、《吧城华人公馆档案丛书》等专著,其著作对海外华人的历史贡献给予了客观公正的评价。他严谨公正的治学精神,使他成为让中国乃至世界尊重的历史学家。

包乐史特别喜爱与活着的人及活着的学者进行“活”的交流。此次参加“东方文化研究计划”学者访华活动,他本人最希望达到的目的之一,就是与更多相关的中国学者建立起直接的联系,并有尽可能多的面对面学术互动。此行能与北京大学、北京外国语大学、复旦大学、南京大学和武汉大学等高校的一流历史学学者见面和座谈,是他心中非常期盼的事情。

此次中国之行,包乐史还赴厦门大学为《开吧历代史纪》的英译版图书做小注。他与厦门大学的聂德宁教授合作,将这部诞生于200年前的关于南洋华侨生活的中文著作译成了英文,他为此付出了极大的心血和热情。《开吧历代史纪》英文版于2017年正式出版发行,其不仅是包乐史华侨史研究的新的成果,也是中荷学术合作的新的成果。

说起包乐史,这位身高一米九零、身材魁梧、学富五车的荷兰学者,给我们留下最深的印象是幽默和快乐,以及对生活的无限热爱。从在他的家中品尝自制美味点心开始,我们就已经被他的快乐所感染和打动。他在2016年国庆节期间写给笔者的邮件中这样说道:“首先非常感谢你发来的项目介绍和访华日程,今天下午晚些时候,我会把它们打印出来,到附近的咖啡店一边喝上一杯好咖啡,一边仔细阅读。除了咖啡,我还会点些别的小吃。”

|

二、中国之旅纪行

(一)北京高校行和访问国家档案馆

1·与北京大学学者讨论历史文献

按照惯例,包乐史的中国之行从首都北京开始。抵京那天,荷兰驻华大使馆最高负责人还专门为他安排了2016年10月11日的接风晚宴。但是,由于包乐史教授所乘坐的航班严重晚点长达十多个小时,晚宴被迫取消了。现在想起来,那是何等揪心的十多个小时啊!

2016年10月12日一早,约定集合上车的时间,我们发现包乐史教授已经安安静静地坐在民族饭店酒店大堂里看书。尽管旅途的疲倦尚未消除,但他的准时让我们肃然起敬。

|

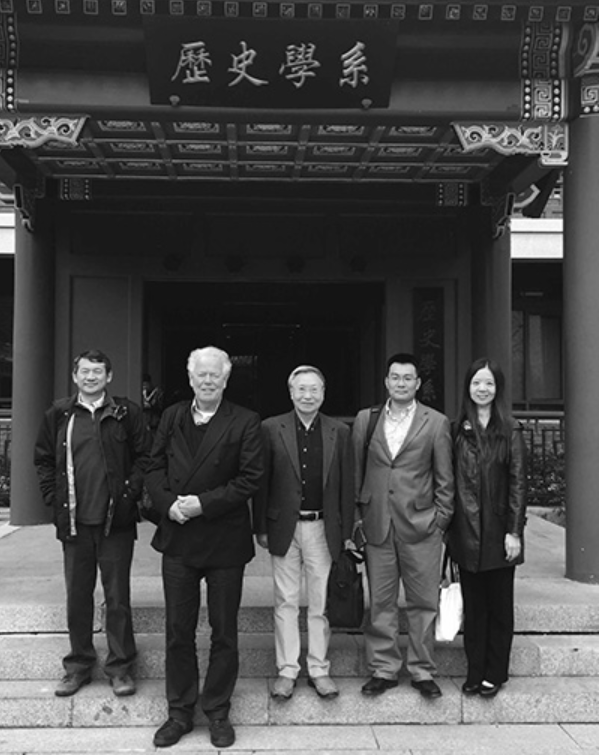

| 包乐史在北京大学历史系交流座谈之后留影。 |

北京大学历史学系对这次包乐史教授的到访给予了热情的支持,年轻的昝涛副主任事前与中国文化传媒集团对外文化传播中心负责人沟通了接待方案。在历史学界较有名气的北京大学历史学系李孝聪和罗新两位教授,与昝涛一起,和到访的包乐史教授进行了亲切座谈。

在红砖青瓦、古色古香、静谧严肃的北京大学历史学院,包乐史在接待室内与北大学者们相谈甚欢。专家对专家,本是很容易令外行一头雾水的戏码,但四人幽默的语言和频繁的互动,刷新了大家对于学术研讨的刻板印象。

史料是史学研究的生命线,包乐史拿出的干货令人眼前一亮——正是他在南洋搜集的华侨史料。这批珍贵的史料难得一见,由多种语言翻译成中文,包乐史又以深厚的史学功力为其添加了注释。学者们聚精会神地围着桌子、面对屏幕热烈讨论,罗新教授几次起身,与包乐史就史料中几处古语表达议论开来。包乐史所带来的世界上独一无二的历史档案,是他在南洋发现的那批珍贵史料的文献扫描,是南洋华人混合了当地语言的特殊的中文文献,如果不加精心注释,今人真的很难读得懂。那批史料记载了南洋华人生活的方方面面,如同生活百科全书一般,令人震撼不已。

|

| 包乐史(右二)在北京大学历史系与李孝聪教授(右三)、罗新教授(右一)、昝涛副主任(左一)讨论历史文献。 |

在北京大学静园二院,包乐史以《比较视角下的莱茵河三角洲与长江三角洲》为题举行了小型学术讲座。讲座由北京大学人文社会科学研究院主办、北京大学历史学系协办。北京大学人文社会科学研究院院长邓小南教授、北京大学人文社会科学研究院常务副院长渠敬东教授、北京大学历史学系副主任何晋教授等悉数出席,足见中国学界对这位华侨史研究专家十分看重。

包乐史中文说得好,地道的北京话张口就来,流利恰当的中文表达与不时蹦出的诙谐语句,营造出自由活跃的氛围。他从运河流域的社会生活讲起,阐述了莱茵河三角洲与长江三角洲的相似性与可比性。包乐史认为,自中世纪起,莱茵河流域与长江流域一直是世界上经济发展最快的区域,二者人类社会文明的起起伏伏也构成了世界史最传奇的部分。真正令这两条河流系统独立于世界河流系统的,应该是二者卓越不凡、持续前进的历史发展。

“年届古稀,还试图在学术领域开拓新的研究方向,这种不断创新的勇气和好奇心,在历史学界不多见。”慕名前来聆听讲座的《中国经营报》主笔谭洪安说,之前读过不少包乐史的文章著述,但见面这是头一回,包教授毫无架子、轻松随意,相当有亲和力。

|

| 在北京大学举办讲座之后留影。 |

2·在北外,书中收获情谊

2016年10月13日,包乐史前往北京外国语大学进行交流访问。在赴北外之前,包乐史仔细查阅了北外学者的学术成果和介绍。毕竟,这是一所以语言教学而非历史研究闻名的高校。一天下来,包乐史赞叹道,想不到北外有此等研究机构,有这样的学者。

|

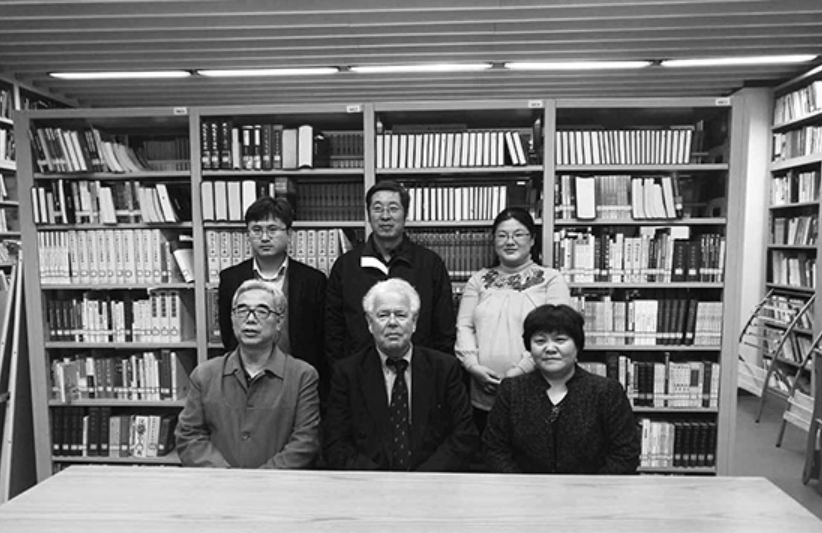

| 包乐史在北京外国语大学交流。(前排左起张西平、包乐史、梁燕) |

会谈和讲座安排在图书馆举行,别开生面。这大概是因为,包乐史前不久获得了中国政府颁发的“中华图书特殊贡献奖”。书桌上,包乐史的著作一一排开,《看得见的城市》、《苦涩的结合》、《公案簿》等一应俱全。令包乐史格外惊喜的是一本书是《中荷交往史》。此书为1989年他应荷兰女王要求编著,如今已很难找到。作为活跃的学者,他与前荷兰女王的私交甚好,陪女王访华时,还上演过带荷兰女王微服私访的插曲,至今被传为美谈。

书山中聊学问,分外惬意。此次座谈的领衔教授是北外文化研究院荣誉院长张西平,他开门见山地提出,希望重新出版包乐史的部分著作。

座谈中,包乐史介绍了他早年学习汉语的经历,并与学者讨论了不同时期海峡两岸在海外汉语教育中所扮演的角色。在发现在座学者对历史亦有研究后,他拿出了原藏于印度尼西亚的珍贵历史文献“公馆档案”,介绍其内容、发现过程、整理和研究状况。“公馆档案”是记录18世纪至20世纪印度尼西亚华人社会的重要历史文献,内容包罗万象,曾一度被认为已经遗失,后为包乐史所发现,经整理后,正在逐步出版。

|

| 交流之后与北外学者留影。 |

中国学者也都有备而来,张西平教授新著《儒学西传欧洲研究导论》、国际中国文化研究院院长梁燕教授新著《梅兰芳与京剧在海外》、最新一期《国际汉学》......一本本沉甸甸的“见面礼”递到手中,包乐史的喜悦之情溢于言表。

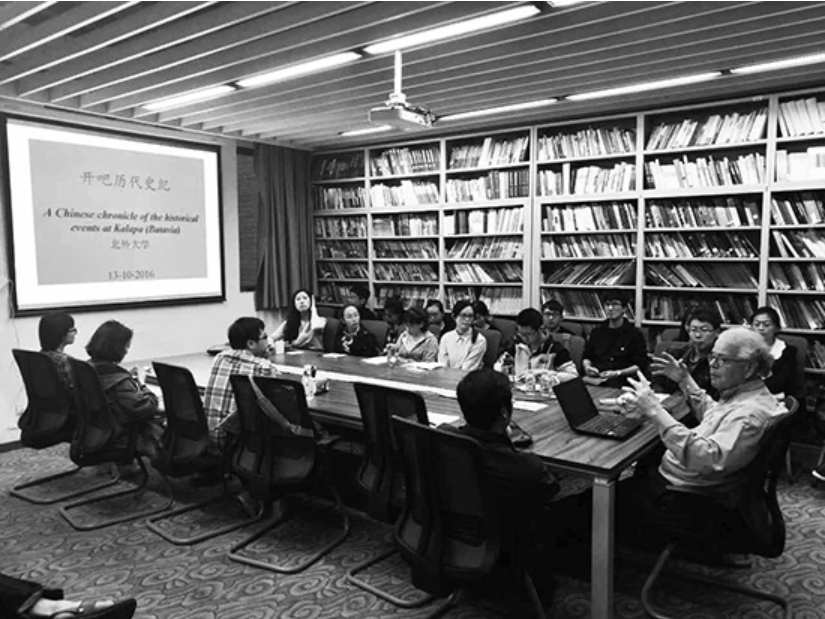

在题为《开吧历代史记——雅加达/巴达维亚的中国人史》的讲座上,学子们将这位学术“大咖”围住,抛出一个又一个问题。包乐史耐心解答之余,更勉励大家多出国门,了解其他国家和地区的风俗习惯和文化,开阔视野。

在国际中国文化研究院的照片墙前,包乐史久久停留。看着李约瑟等著名汉学家的头像,他不由回想起自己与他们见面时的情景。傍晚时分,包乐史执意要赶往万圣书园——他想买些自己的著作,送给此行中给他留下美好记忆的中国学者们。

|

| 包乐史在北京外国语大学举办讲座。 |

往返学校的拥堵的北京道路上,包乐史似乎一点也不着急,他不停地讲述着在北京大学和北京外国语大学的见闻与感想。中国学者和高校学子活跃的学术思想令他兴奋、惊讶,也让他对接下来的中国高校之旅充满期待。在北京两所著名大学的交流让他心情舒畅,未来一个月,他还将走访复旦大学、南京大学、武汉大学、厦门大学等多所著名高校,与更多学者在更广阔的学术领域切磋。包乐史在两天的北京高校访问之后,显得非常开心。

3·“一史馆”:故宫边上不引人注目的档案宝库

走访中国国家历史档案馆,是包乐史最早提出的内心期盼。他的研究领域涉及东南亚和东亚史、海外华侨史、华侨贸易和殖民时代贸易与文化等,著述颇丰,此次访华的主要研究课题是中国长三角经济带的发展史与运河保护,据说这两个档案馆里收藏着大量他感兴趣的文献资料,包括港口管理、水利等方面的资料。

在承办单位中国文化传媒集团的协助与安排下,包乐史先后访问了位于北京的中国第一历史档案馆(简称“一史馆”)和位于南京的中国第二历史档案馆(简称“二史馆”),取得了丰硕的调研成果。

秋日的故宫,如同往常一般游人如织。偏居故宫西华门内的中国第一历史档案馆却格外宁静、肃穆。2016年10月14日,包乐史在中国对外文化交流协会秘书长助理时坚东等的陪同下参访“一史馆”,得到了馆方的热情接待。

|

| 中国第一历史档案馆副馆长胡忠良(右)与包乐史会谈。 |

“一史馆”副馆长胡忠良等首先与包乐史进行了座谈。包乐史表示,作为一名多年从事亚洲史教学与研究的学者,他对“一史馆”心仪已久,不但希望前来查阅相关资料,更希望能够与“一史馆”建立学术联系,建立起荷兰乃至欧洲学术界与“一史馆”的常态化学术通道。

胡忠良称,他本人于上世纪80年代就拜读过包乐史的著述,印象非常深刻。包乐史教授于不久前荣获“中华图书特殊贡献奖”是实至名归,馆方将为其学术研究尽可能地提供协助。胡忠良还表示,“一带一路”作为中国首倡、高层推动的重大倡议,也为国际合作搭建了新平台。荷兰是“一带一路”沿线重要国家,他建议以“中荷交往史”为题,与荷方共同从事相关研究项目。这一建议得到包乐史的热情回应。

座谈结束后,包乐史在“一史馆”工作人员的陪同下参观了“一史馆”特藏库。“一史馆”特藏库珍藏并展示的精品包括清代的朱谕、蒙文实录、红绿头牌、大金榜、贺表、国书等,部分珍贵档案还入选了联合国教科文组织《世界记忆名录》、《世界记忆亚太地区名录》和《中国档案文献遗产名录》。一件件明清档案精品令包乐史大饱眼福,他连声赞叹,直呼这是此行的意外收获。

最后,包乐史还前往利用室,用护照登记后,与普通读者一样,安静地坐在电脑前查阅起相关资料。包乐史表示,在“一史馆”的座谈、参观和查档,让他在北京度过了非常充实、难忘的一天。

据了解,“一史馆”的前身为1925年成立的故宫博物院文献部,是专门保管明清历史档案的国家级档案馆。目前位于西华门内北侧的馆址于1975年落成,馆藏档案共有77个全宗,其中明代档案1个全宗,清代档案76个全宗,总数量约1000万件。馆藏档案是对清代政治、经济、文化、军事、外交等方面的宝贵记录,数量上居世界同期历史档案馆藏量之首。

包乐史还对国家档案馆数字化工作赞赏不已。近年来,“一史馆”全力推进档案整理数字化工作,为加大开放力度和实现全面开放奠定了坚实基础。目前,馆藏档案文件级的整理工作已快要完成,档案数字化扫描已完成4500余万画幅,档案文件级著录及开放鉴定等工作全面开展。“一史馆”档案信息化管理平台已开放利用的数字化档案有近230万件,在官方网站可查阅的明清档案目录数量也已达到75万余条。

|

| 在中国第二历史档案馆留影。 |

4·“二史馆”:藏在南京明故宫遗址不远处的民国故事

2016年10月18日,在中国文化传媒集团董事长外事助理兼国际部主任张小兰、中国对外文化交流协会张亚进的陪同下,包乐史来到位于南京市的中国第二历史档案馆。此行也是“东方文化研究计划”行程的重要组成部分。

“二史馆”坐落于梧桐成荫的南京中山东路上,东侧不远便是南京明故宫遗址公园。档案馆的库房、阅览大厅和业务大楼等建筑,古色古香,典雅别致。“二史馆”于1936年建成,原为中国国民党中央党史史料陈列馆,由我国著名建筑大师杨廷宝设计。

作为研究中国长江流域运河史的资深外国专家,包乐史于2002年开始出版的《公案簿》便是由近年在印度尼西亚雅加达发现的18世纪至20世纪当地华侨社区的历史档案整理、分析而来。《公案簿》共13辑,为华人半自治机构审理华侨社区民事纠纷案件的记录,是对华人华侨史研究非常有价值的档案资料。正是这批珍贵的档案,使包乐史更加意识到档案对历史研究的重要性。因此,对于本次南京行程,包乐史坚持要到访“二史馆”。

|

| 在第二历史档案馆合影。 |

“二史馆”领导、学者与包乐史进行了交流座谈。据他们介绍,中国第二历史档案馆是集中收藏中华民国时期历届中央政府及直属机构档案的国家级档案馆,馆藏种类丰富、数量惊人,其中不仅有各类档案文件,还收录了民国时期的图书、照片、奖章、证书、商标、钱币及其他文物,客观真实地反映了民国时期中国社会的面貌与历史变迁。包乐史饶有兴致地参观了涉及民国时期重大事件及人物的“馆藏档案史料陈列展”与“馆藏珍品档案展”。

中国第二历史档案馆也正在对各类馆藏进行数字化管理,结合缩微复制、数字化扫描等手段对档案资料进行系统化整理。虽然包乐史希望查询的资料因未完成数字化而没能对外开放,但与各位学者的深入交流还是使他颇有收获,为他的南京学术之行画上了圆满的句号。

带着课题来到中国的包乐史,在走访完“二史馆”之后,对北京和南京的这两个中国档案馆留下深刻印象,他希望由于时间关系没完成的档案搜索工作,今后能有机会继续进行。

据了解,回到荷兰之后,包乐史努力推进中国第一历史档案馆访问荷兰,与荷兰有关机构对接档案交流与合作,目前已经取得了突破性的进展。

|

| 包乐史在荷兰贸易促进委员会武汉办事处合影。 |

(二)包乐史教授的江南行

与2014年和2015年分别来华参与“东方文化研究计划”的两位大学者——荷兰的伊维德和保加利亚的多布勒夫走访北方地域有所不同,包乐史在完成了北京大学、北京外国语大学和中国第一历史档案馆等首都北京的文化交流活动后,径直奔向了江南——上海、南京、武汉、厦门,那是他内心最渴望奔赴的地方,似乎江南的一切,有着让他感到更加亲切和熟悉的味道。

十月的江南,到处花团锦簇——画柳烟桥,风帘翠幕,美景还在。为了确保准时,包乐史一行一路乘坐高铁。先进的设施,高效的旅行,看不够的秀丽秋色,仅仅是乘坐舒适便捷的中国高铁,便让包教授的心情十分喜悦。一路上,他忙活了不少事,或给我们讲他的经历故事,或埋头阅读英文书籍,一会儿起草荷兰出版社的书评文章,一会儿若有所思地凝望窗外的风景......

1·中华艺术宫:开题“河流比较”

2016年10月15日,包乐史在中国对外文化交流协会项目负责人张亚进、中国文化传媒集团对外文化传播中心主任张小兰等的陪同下抵达上海。首站是赫赫有名的2010年上海世博会中国馆馆址——如今的中华艺术宫(上海美术馆)。

|

| 在上海中华艺术宫交流座谈。 |

正值周末,对现当代美术颇有兴趣的包乐史教授首先认真参观了中华艺术宫的镇馆之宝——动态《清明上河图》,以及“名家馆”的贺天健、滑田友、关良、谢稚柳、程十发、吴冠中等艺术大师的数百件珍贵作品。之后,进入他此行最为期待的与上海学者的互动环节。

著名艺术家、中华艺术宫(上海美术馆)副馆长李磊,上海戏剧学院院长、博士生导师黄昌勇,同济大学人文学院院长、博士生导师孙周兴等上海重量级文化学者,与包乐史教授展开了一场跨界对谈。

|

| 包乐史在中华艺术宫。 |

一口流利中文的包乐史教授开宗明义:“我是从鹿特丹来的,那里是莱茵河注入大海的地方,而上海是长江注入大海的地方。我发现江南跟我们荷兰、比利时那边的莱茵河流域的发展很是相似,所以我一直在思考能不能从文化和历史方面,把莱茵河流域和江南做一个比较研究,而且让欧洲的学者与中国的学者进行跨界互动与合作。”

|

| 包乐史在上海。 |

|

| 在南京大学交流。 |

莱茵河是西欧第一大河,长江是世界第三大河。包乐史认为,虽然莱茵河流域的发展只有六七百年的历史,其长度只有1232公里,是6280公里之长的长江的小弟弟,但莱茵河流域在经济、文化方面是欧洲比较繁荣的地区,如同江南是中国经济、文化比较繁荣的地区,能挖掘出很多有价值的相互启发和借鉴。莱茵河流域的学者每两年在欧洲举办一次关于莱茵河文化、历史、艺术方面的学术研讨活动,利用这次走访江南学术机构的难得机会,他希望开启莱茵河与江南的比较研究,以便发掘出更多有益经验,激发中国与欧洲更多的务实合作。

李磊率先响应包乐史的提议,认为包乐史提出的莱茵河和长江流域的文化比较,的确是非常有意思的课题。他表示,低地、河口从地理角度会影响人文以及整个社会的发展。荷兰是欧洲资本主义早期发展的地区,荷兰的尼德兰地区基本上是贸易型的经济和社会关系,早期的商法、民法都非常发达,在整个欧洲领先。而艺术方面,尼德兰绘画在欧洲也特别重要。从中国来说,在北宋之后,由于游牧民族的压制,汉民族的文明被一点点压缩到江南地区,在长江流域得以发展。到了明代,也就是和荷兰差不多的时间,江南地区形成了比较繁荣的经济文化,绘画也是如此。

|

| 包乐史在复旦大学合影。 |

孙周兴认为,河流文明研究向来是世界古代文化研究的重点和主体,把莱茵河文化与长江文化做比较研究,是一个极有价值也十分有趣的课题,其中可以探讨的问题很多。他说,对20世纪中国文化影响最大、最深刻的思想几乎都来自莱茵河流域。随着交通的发达,不但不同河流文明之间的人际交往成为现实,而且河流之间的物质交流也变成可能。

黄昌勇等学者表示,莱茵河与江南的文化比较是一个很好的课题,但是需要搭建一个有效的平台,可以连接长江流域的大学、相关机构及学者和莱茵河流域各国的大学、相关机构和学者。黄昌勇说,文化部的支持非常重要。

学者们认为,由中国对外文化交流协会主办、中国文化传媒集团对外文化传播中心承办的“东方文化研究计划”学者访华项目,可以成为推动文化交流进一步深入到社会思想层面的基础平台,应不断扩大平台,使得各方力量汇聚,相关的比较研究不断深入下去。

2·走访高校,“河流比较”课题被点赞

包乐史提出的莱茵河与长江流域文化、历史比较研究课题,首次在中华艺术宫专家座谈会上提出并被肯定之后,包乐史又先后走访了复旦大学、南京大学、武汉大学等几所著名高校,中国学者们也十分赞同开展这一课题的研究,认为长江流域与莱茵河流域在城市化、法律制度、文学、绘画、音乐、戏剧、交通等方面确有相通之处,可做比较研究和合作交流。

|

| 包乐史在武汉大学。 |

在复旦大学文史研究院,包乐史与该院董少新教授和历史地理研究中心的王建革教授、王振忠教授等进行了座谈交流,话题涉及莱顿大学与复旦大学的传统学术合作等相关领域。董少新教授曾在莱顿大学学习工作,与包乐史教授是老朋友。在复旦大学的座谈交流还特别围绕包乐史提议的莱茵河与长江流域文化、历史发展比较研究的课题,进行了有价值的思想碰撞,达成了不少共识。中荷双方学者达成初步意向——共同推动2017年10月在上海举办首届莱茵河与长江流域比较研究会议。

在南京大学历史学院,包乐史与该院院长张生、中国历史系主任李玉、罗晓翔副教授和王睿恒博士等围绕着海外华侨史和莱茵河与长江流域文化比较等话题进行了交流。包乐史分享了自己在华侨史研究方面获得的珍贵资料。李玉认为,莱茵河流域与长江流域进行比较研究既有历史意义,又有现实意义,非常值得参与。

|

| 武汉大学张建民教授赠书。 |

在武汉大学历史学院,包乐史与原历史学院院长、博士生导师张建民教授,博士生导师杨国安教授,左松涛副教授,王萌副教授及在读博士生和硕士生们,分享了他对反映南洋华侨社会生活的《开吧历代史纪》的研究心得和独特史料分析。学者们还围绕着莱茵河与长江流域的比较、港口与城市关系、港口与腹地关系等进行了讨论。张建民、杨国安教授认为,武汉大学关于长江流域的研究比较多,更多关注中游,更多研究腹地,与处在莱茵河中游地区的德国有很多的共同语言。武汉大学的学者们显然对包教授提出的“河流比较”课题非常感兴趣,表示愿意参加计划于明年在上海举办的“河流比较”会议。

3·东走西看,感受长江文明

此次包乐史的江南行,在短短的时间里,马不停蹄,边走边看,尽情感受着长江文明。其所到之处,或多或少与水有关。包乐史从小立志成为一名水手,曾经以水手的身份环球航海。对江河湖海的热爱,体现在他此次江南之行不经意的一言一行之中。

|

| 包乐史在荷兰贸易促进委员会武汉代表处。 |

此次江南之行,包乐史参观了于2015年在武汉新落成的长江文明馆和上海董浩云航运博物馆。其中,长江文明馆填补了我国没有一座集中收藏、展示、研究长江流域自然生态与人类文明的博物馆的空白,利用现代化的多媒体展示手段,讲述了长江自然生态故事和人类文明故事,激发了人们认识长江、热爱长江、建设长江和保护长江的浓厚兴趣;董浩云航运博物馆展示了曾经的世界七大船王之一、香港特区首任特首董建华的父亲董浩云一生追梦航海的历史,浓缩展现了曾经辉煌的中国航海史。包乐史说,这两个博物馆他都是第一次参观,展品和展览设计非常有价值。

包乐史还参观了贡院、总统府等文化、历史景观。他说,自己一直对中国的江南文化非常感兴趣,这次江南之行,更加深了对江南的美好印象,更深切感受到文化江南的独特魅力,这会进一步激发自己对长江文明的兴趣和研究热情。他期待通过莱茵河与长江流域文化、历史等比较研究,产生越来越多的国际学术研究成果,并转化为推动中荷乃至中欧合作的新动能。

|

| 参观长江文明馆。 |

短暂的访问结束了,包乐史打电话和他的夫人说:“这次我受到了非常周到的接待啊,这一次是我最愉快、最轻松的一次中国之旅!”

|

| 参访董浩云航运博物馆。 |

|

| 包乐史从西班牙驻华使馆文化参赞伊内珂手中接过由使馆带领的中华图书奖杯。 |

三、访华成果概要

成果之一:提出举办首届莱茵河与长江历史文化比较研讨会的倡议,得到国内外积极响应。研讨会由中国对外文化交流协会和复旦大学联合主办、中国文化传媒集团对外文化传播中心和复旦大学中华文明国际研究中心、江苏省文化厅承办。这是一次学术创新之举,吸引了来自荷兰、德国、法国、比利时、美国等国家的参与。

成果之二:第一次走访中国国家历史档案馆,建立了联系,初步了解了馆藏情况,为今后查找资料奠定了基础,并促成了中国第一历史档案馆与荷兰有关机构的交流与合作。

成果之三:与北京大学、复旦大学、南京大学、武汉大学等中国著名高校建立了新的联系,特别是第一次走访了南京大学和武汉大学,建立了相关学科的学术联系。

成果之四:在中国对外文化交流协会领导的见证下,荷兰驻华大使代包乐史教授领取殊荣——“中华图书特殊贡献奖”奖杯。

|

| 中国对外文化交流协会副会长董俊新会见包乐史和西班牙驻华使馆文化参赞。 |